Demenz und Pflegebedürftigkeit: Richtige Weichenstellung schon bei der Erstbegutachtung

Demenz und Pflegebedürftigkeit: Richtige Weichenstellung schon bei der Erstbegutachtung

©shutterstock.com

Im Juni erschien der vom Medizinischen Dienst Bund herausgegebene Report Pflegebedürftigkeit 2025. Bernhard Fleer, Leiter des Teams Pflegebegutachtung beim Medizinischen Dienst Bund, beleuchtet einige Ergebnisse des Reports sowie Herausforderungen im Begutachtungsverfahren beim Thema Demenz.

Bei erwachsenen Antragstellenden war die nicht näher bezeichnete Demenz mit 8,4 % die führende pflegebegründende Diagnose im Jahr 2024. Deckt sich das mit den Vorjahren (2017–2023) oder waren auch andere Diagnosen führend? Was bedeutet das für die Feststellung von Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI?

Bei erwachsenen Antragstellenden war die nicht näher bezeichnete Demenz mit 8,4 % die führende pflegebegründende Diagnose im Jahr 2024. Deckt sich das mit den Vorjahren (2017–2023) oder waren auch andere Diagnosen führend? Was bedeutet das für die Feststellung von Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI?

Bernhard Fleer: Auch in den Jahren 2017 bis 2023 war die Diagnose F03 „Nicht näher bezeichnete Demenz“ stets die häufigste pflegebegründende Diagnose bei Erwachsenen. Die Gutachterinnen und Gutachter des Medizinischen Dienstes müssen sich in der Begutachtungssituation einen abschließenden Eindruck vom Unterstützungsbedarf der zu begutachtenden Person verschaffen. Dabei besteht die grundsätzliche Herausforderung, dass sich nicht immer alle Angaben der Antragstellenden und ihrer An- und Zugehörigen während der Begutachtung beobachten lassen. Dies betrifft zum Beispiel die nächtliche Unruhe bei vielen Menschen mit Demenz oder andere Verhaltensweisen, die während der Begutachtung nicht auftreten. Auch kognitive Beeinträchtigungen sind nicht zu jedem Zeitpunkt gleich stark ausgeprägt. Den Gutachterinnen und Gutachtern sind die besonderen Herausforderungen bei der Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz bewusst. Sie sind entsprechend geschult und sensibilisiert und wissen, dass in der Begutachtung ein besonderes Augenmerk auf die Empfehlungen zur Entlastung der Pflegeperson gelegt werden muss (z. B. Tagespflege, unterstützende Angebote wie Selbsthilfegruppen oder ein Demenzcafé).

Was bedeutet es, wenn die häufigste pflegebegründende Diagnose 2024 die nicht näher bezeichnete Demenz ist? Wie häufig war es eine Alzheimer- Demenz? Wie ist es mit vaskulären Demenzen? Wie häufig war es ggf. nur eine Verdachtsdiagnose?

Bernhard Fleer: Der Maßstab für Pflegebedürftigkeit sind die Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten einer Person. Die pflegebegründende Diagnose ist eine wichtige, aber nicht die ausschlaggebende Information. In der Regel stellen die Gutachterinnen und Gutachter keine Verdachtsdiagnose, sondern beziehen sich auf vorliegende Informationen z. B. der behandelnden Ärztinnen und Ärzte sowie der An- und Zugehörigen. Gegebenenfalls muss eine ärztliche Abklärung der Diagnose empfohlen werden. Die Diagnose F03 „Nicht näher bezeichnete Demenz“ ist bei der Begutachtung den Fällen vorbehalten, bei denen eine Demenz diagnostiziert wurde, aber die spezifische Ursache oder Art der Demenz nicht näher bestimmt werden konnte. Hierzu rechnet man die senile Demenz. 2024 war die „Demenz bei Alzheimer-Krankheit (F00)“ bei 1,6 % und die „vaskuläre Demenz (F01)“ bei 0,7 % der Pflegebegutachtungen die pflegebegründende Diagnose.

Viele kennen das Phänomen des ausnahmsweise „guten Tages“, wenn der Medizinische Dienst kommt. Wie schwierig ist es, eine Pflegebedürftigkeit aufgrund kognitiver Einbußen festzustellen? Was braucht es für eine zuverlässige Bewertung nach dem Begutachtungsinstrument?

Bernhard Fleer: Die Gutachterinnen und Gutachter wenden sich bei der Begutachtung in erster Linie an die zu begutachtende Person. Zusätzlich werden insbesondere Pflegepersonen, An- und Zugehörige oder bevollmächtigte Personen bzw. gesetzliche Betreuungspersonen in die Begutachtung einbezogen und deren Aussagen sowie vorliegende Unterlagen wie Befundberichte berücksichtigt. So können sich die Gutachter ein umfassendes Bild von der pflegebedürftigen Person machen und die Selbstständigkeit und Fähigkeiten in den einzelnen Modulen tagesformunabhängig einschätzen. Von großer Bedeutung sind dabei die Angaben der Personen, die die antragstellende Person täglich versorgen. Daher kann auch ein gesondertes Gespräch mit ihnen sinnvoll sein. Die Gutachter sind sich bewusst, dass die Begutachtung eine Ausnahmesituation darstellt, in der die Betroffenen manchmal „Kräfte mobilisieren“, die sie im Alltag meist nicht haben oder Beeinträchtigungen aus Scham nicht nennen.

Welches Risiko ist größer im Begutachtungsverfahren? Eine Über- oder eine Unterbewertung der Pflegebedürftigkeit bei einem Menschen mit Demenz? Warum?

Bernhard Fleer: Um die Beeinträchtigungen einer Person und ihren daraus resultierenden Unterstützungsbedarf vollständig berücksichtigen zu können, brauchen die Gutachter Informationen von den Betroffenen. Das kann vor allem für Menschen mit Demenz schwierig sein. Deshalb ist es sinnvoll, wenn ihre Pflegepersonen vor der Begutachtung den Unterstützungsbedarf und die Beeinträchtigungen notieren. Eine hilfreiche Orientierung geben die Informationen, die der Medizinische Dienst zur Vorbereitung auf die Begutachtung zur Verfügung stellt. So kann der Medizinische Dienst auch Beeinträchtigungen berücksichtigen, die in der Begutachtungssituation nicht beobachtet werden. Den Gutachterinnen und Gutachtern ist das Risiko einer Über- oder Unterbewertung bewusst; sie sind umfassend darin geschult, vorliegende Informationen, eigene Befunde sowie Angaben der An- und Zugehörigen miteinander zu verknüpfen und eine sichere Bewertung mit dem Begutachtungsinstrument vorzunehmen.

Welchen Unterschied sehen Sie bei der Feststellung von Pflegebedürftigkeit von Bewohnern pflegerischer Einrichtungen und in der Häuslichkeit? Wie wichtig ist eine gute Pflegedokumentation?

Bernhard Fleer: Bei Pflegebegutachtungen in Pflegeeinrichtungen sind Pflegefachkräfte anwesend und unterstützen die Gutachterinnen und Gutachter mit ihren Kenntnissen über die Antragstellenden. Zudem kann die Pflegedokumentation in die Begutachtung mit einbezogen werden. Dies ist sehr hilfreich für die Begutachtung.

Das nunmehr seit acht Jahren angewendete Neue Begutachtungsassessment (NBA) ist im Jahr 2017 eingeführt worden. Ziel war vor allem auch die pflegerelevanten Einschränkungen durch demenzielle bzw. psychische Erkrankungen besser erfassen zu können. Wie hat sich das Begutachtungsinstrument mit den Punkterhebungen in insgesamt sechs Modulen diesbezüglich bewährt? Gibt es noch Verbesserungsbedarf? (Welchen?)

Bernhard Fleer: Seit der Pflegereform 2017 können körperliche, kognitive und psychische oder psychiatrische Beeinträchtigungen gleichermaßen und umfassend bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit berücksichtigt werden. Die Umsetzung dieser Neuausrichtung in die Begutachtungspraxis ist gut gelungen und das Begutachtungsinstrument hat sich in der Praxis bewährt. Das Instrument stellt den Menschen mit seinen Ressourcen und Fähigkeiten in den Mittelpunkt. In umfassender Weise werden seine konkreten individuellen Problemlagen erfasst. Damit wurde der Zugang zu Leistungen der sozialen Pflegeversicherung für Menschen mit psychischen oder psychiatrischen Beeinträchtigungen erleichtert.

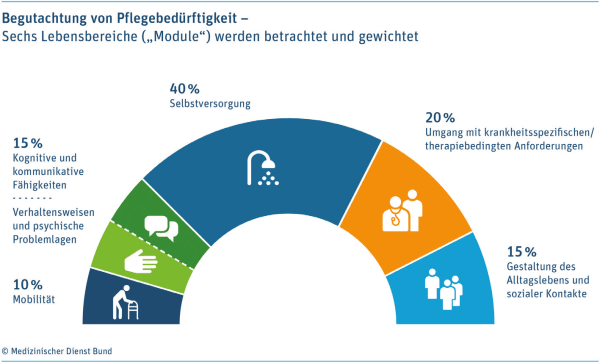

Ein Mensch hat beginnend Alzheimer- Demenz und kaum körperliche Einschränkungen. Die sorgenden Angehörigen helfen bei einem Pflegeantrag. Ergebnis: Der MD stellt aufgrund leichter Orientierungsstörungen 3,75 gewichtete Punkte in Modul 2 und in Modul 5 aufgrund der täglichen Erinnerung an Medikamente fünf gewichtete Punkte fest, somit noch keinen Pflegegrad. Was empfehlen Sie Angehörigen, die ein solches Ergebnis nicht einordnen können? Können Sie mit zwei bis drei Sätzen erklären, wie die Module funktionieren? (Modulübersicht siehe Abb.)

Ein Mensch hat beginnend Alzheimer- Demenz und kaum körperliche Einschränkungen. Die sorgenden Angehörigen helfen bei einem Pflegeantrag. Ergebnis: Der MD stellt aufgrund leichter Orientierungsstörungen 3,75 gewichtete Punkte in Modul 2 und in Modul 5 aufgrund der täglichen Erinnerung an Medikamente fünf gewichtete Punkte fest, somit noch keinen Pflegegrad. Was empfehlen Sie Angehörigen, die ein solches Ergebnis nicht einordnen können? Können Sie mit zwei bis drei Sätzen erklären, wie die Module funktionieren? (Modulübersicht siehe Abb.)

Bernhard Fleer: Die Gutachterinnen und Gutachter des Medizinischen Dienstes prüfen, welchen Pflege- und Unterstützungsbedarf die antragstellende Person in insgesamt sechs Lebensbereichen (sogenannten Modulen) hat. Für jedes Modul werden Punkte vergeben: je höher der Unterstützungsbedarf, desto mehr Punkte. Die Punkte fließen mit unterschiedlicher Gewichtung in die Gesamtwertung ein. Die Summe der gewichteten Punkte aller Module ergibt den Gesamtpunktwert aus dem sich der Pflegegrad bestimmt. Die Angehörigen sollten sich die Frage stellen: Was kann eine Person allein und wobei braucht sie Unterstützung? Für den Pflegegrad zählt, welche personelle Unterstützung in den Modulen nötig ist.

Zu Ihrem Beispiel: Ungeachtet der leichten Orientierungsstörungen kann sich die Person noch selbstständig waschen und kleiden, essen und trinken und auch ohne Unterstützung die Toilette benutzen. Deshalb ist sie im Modul „Selbstversorgung“ unabhängig von fremder Hilfe. Es ist wichtig, noch vorhandenen Ressourcen so lange wie möglich zu erhalten, etwa durch Ergotherapie oder andere unterstützende Maßnahmen.

Was bedeuten die steigenden Inzidenzen der Demenz für den Reformbedarf der Pflegeversicherung? Welche Rolle spielt das Begutachtungsverfahren und insbesondere das Begutachtungsinstrument dabei?

Bernhard Fleer: Die Behandlung, Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz stellen bereits heute eine große gesamtgesellschaftliche Herausforderung dar, die durch die demografische Entwicklung noch weiter an Brisanz zunehmen wird. Durch die steigenden Inzidenzen wird sich auch die Zahl der Begutachtungen von Menschen mit Demenz zukünftig deutlich erhöhen.

Bei der Erstbegutachtung kommt es heute und künftig darauf an, die Weichen so zu stellen, dass sich die Pflegesituation stabilisiert – vor allem in den Fällen, in denen keine professionelle Unterstützung eingebunden ist. Dies gilt in besonderem Maße für Menschen mit Demenz. Empfehlungen und Hinweise an die Pflegekasse – im Sinne einer Versorgungsplanung – spielen hierbei bereits heute eine große Rolle. Bei Menschen mit Demenz müssen sie konkret auf die demenzielle Erkrankung der Antragstellenden und auf die Unterstützung und Entlastung der Pflegepersonen ausgerichtet sein. Zu den Möglichkeiten zählen etwa die Ergotherapie, die Vorstellung in einer Memory Clinic, die Versorgung mit Hilfs- und Pflegehilfsmitteln, Pflegeberatung sowie Pflegekurse für Angehörige von Menschen mit Demenz.

Die Pflegebegutachtung sollte sich künftig stärker an der jeweiligen Versorgungssituation ausrichten. Die Gutachterinnen und Gutachter des Medizinischen Dienstes sind oftmals die ersten professionellen Ansprechpersonen, zu denen die Pflegebedürftigen und ihre An- und Zugehörigen im Fall von Pflegebedürftigkeit Kontakt haben. Die Erfahrungen des Medizinischen Dienstes aus den Begutachtungen zeigen, dass Pflegebedürftige und ihre An- und Zugehörigen vor allem bei Eintritt in die Pflegebedürftigkeit einen großen Bedarf an Informationen haben. Sie wissen häufig nicht, welche Institutionen zuständig sind, welche Angebote es für die Pflegebedürftigen, ihre An- und Zugehörigen und ihre Pflegepersonen gibt und wie man diese nutzen kann.

Von daher gilt es, Pflegebedürftige, die am Anfang ihrer Pflegebiografie stehen, und ihre An- und Zugehörigen intensiver zu unterstützen. Dies könnte durch das Anstoßen eines initialen Fallmanagements des Medizinischen Dienstes bei der Pflegebegutachtung geleistet werden. Ziel dabei ist, die Pflegesituation unmittelbar zu verbessern, für die Versicherten die Brücke zwischen allen beteiligten Akteuren zu schlagen und die Vernetzung zu fördern: zwischen Pflegekassen, Kommunen, Pflegeberatungen und Leistungserbringenden. Die pflegefachliche Kompetenz der Gutachterinnen und Gutachter kann hier einen wertvollen Beitrag für die Einleitung eines individuellen Fallmanagements leisten.

Trotz der organisatorischen Unabhängigkeit der Medizinischen Dienste werden Pflegegutachten nicht selten als Parteiengutachten für die Pflegekassen bezeichnet oder telefonische Gutachten als nicht aussagekräftig betrachtet. Was antworten Sie jemandem, der so etwas annimmt?

Bernhard Fleer: Mit dem „Gesetz für bessere und unabhängigere Prüfungen“ dem „MDK-Reformgesetz“, das zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist, wurde der Medizinische Dienst gestärkt und unabhängig von den Krankenkassen organisiert. Die Medizinischen Dienste auf Landesebene wurden zum 1. Juli 2021 einheitlich in Körperschaften des öffentlichen Rechts umgewandelt. Die Unabhängigkeit der Gutachterinnen und Gutachter des Medizinischen Dienstes ist in § 275 Absatz 5 SGB V gesetzlich verankert.

Die Begutachtung nach einem strukturierten telefonischen Interview ist in bestimmten Fallkonstellationen bei Höherstufungs- und Wiederholungsbegutachtungen ein sinnvolles und geeignetes Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit. Das hat die wissenschaftliche Evaluation dieses Verfahrens gezeigt.

Das Interview wurde geführt von Frank Schaberg.

Sie möchten mehr zum Thema Demenzpflege erfahren?

Sie möchten mehr zum Thema Demenzpflege erfahren?

Nach dem aufschlussreichen Interview mit Medizinischer Dienst Bund-Experten Bernhard Fleer wird klar: Eine verlässliche Erstbegutachtung bei Menschen mit Demenz ist nicht nur ein formeller Schritt, sondern bildet die Richtungsweiche für eine passgenaue Unterstützung, Betreuung und Pflegeplanung. Genau hier setzt "Der Ratgeber Demenzpflege im Blick" an und hilft, die im Interview skizzierte Herausforderung konkret umzusetzen: Er bietet Pflege-, Betreuungs- und Hauswirtschaftskräften bezahlbare, einfach nutzbare Impulse und Methoden, um Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen wirkungsvoll zu begleiten.

QM4FOOD

QM4FOOD

Podcast

Podcast

Health & Nutrition Claims

Health & Nutrition Claims

Nachhaltigkeitsmanagement in der Außer-Haus-Gastronomie

Nachhaltigkeitsmanagement in der Außer-Haus-Gastronomie

Online-Seminar

Online-Seminar